La gatta alla fine del mondo

10 Settembre 2025

Tradurre perché, tradurre cosa, tradurre come

Intervista al traduttore Federico Scarpin, di Kathrine Duriatti

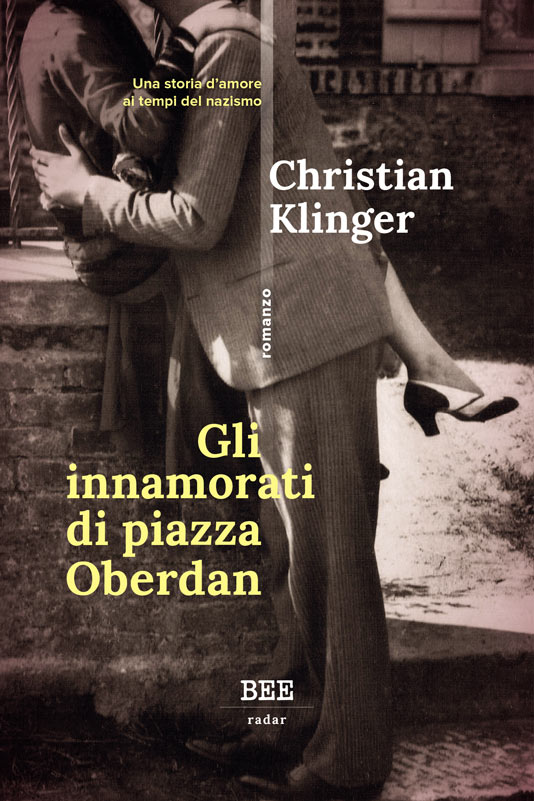

Tradurre significa dare nuova voce a un testo, restituirlo in un’altra lingua senza tradirne l’anima. Federico Scarpin (1998) conosce bene questa sfida: formatosi alla Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Trieste e poi all’Università di Udine, ha scelto di specializzarsi nella traduzione dal tedesco e dalle lingue dell’area balcanica. Per BEE ha firmato le versioni italiane di Gli innamorati di piazza Oberdan di Christian Klinger, di Eravamo come fratelli di Daniel Schulz e di In Slovenia di Aleš Šteger. Con lui abbiamo parlato di scelte, di lingue e ovviamente di traduzione.

Qual è stata la tua esperienza lavorativa con Bottega Errante Edizioni da giovane traduttore? Quali erano le tue aspettative quando hai cominciato la collaborazione con noi e cosa ti ha motivato ad accettarla?

A portarmi più o meno dritto in Bottega è stato lo studio della lingua bosniaca, croata, montenegrina e serba all’Università, e la passione per quella parte di mondo “a est di Gorizia e Trieste” – i Paesi dell’ex Jugoslavia, con le loro lingue, i loro popoli e le loro letterature. Bottega per me all’inizio era soprattutto l’editore che portava a noi “balcanofili” libri belli, ben tradotti, e diversi dal solito stereotipo per cui se sei nato nell’ex Jugoslavia puoi parlare solo degli anni Novanta, della guerra, dell’atavico odio bosniaco, o nel migliore dei casi di un mezzo Oriente tutto caffè turco, guslari e sevdalinke. Poi, alla magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee, ho avuto la possibilità di svolgere un tirocinio, in cui mi occupavo principalmente di book scouting: leggevo libri, sia in BCMS che in tedesco, preparavo schede di lettura e prove di traduzione. Lì mi sono imbattuto in un romanzo di un autore austriaco che parlava di Trieste, una storia vera e terribile che si dipanava nella prima metà del Novecento tra le due guerre mondiali, della brutalità dei conflitti e delle dittature, di amore e ideali. L’ho letto, ne ho fatta una scheda, ho tradotto qualche pagina, tra quelle che mi avevano colpito di più, e BEE mi ha affidato la traduzione – così è cominciata.

Come ti sei avvicinato alla traduzione e cosa ti ha spinto a scegliere la lingua tedesca?

Alla traduzione letteraria sono arrivato partendo dalla letteratura, ma forse ancora di più dal fascino inspiegabile che ancora provo di fronte al suono delle lingue straniere, e soprattutto di qualcosa di conosciuto, come il titolo di un libro che ho amato, in un’altra lingua. Quel riconoscere elementi noti, oppure sentirsi smarriti di fronte a parole che dicono la stessa cosa ma attingendo a radici che non ti suggeriscono niente, o ancora, che dicono tutt’altro, e allora ti costringono a chiederti perché uno stesso libro abbia titoli così diversi in due diverse lingue. La traduzione, se uno ci ragiona un po’ su, ti costringe a misurarti con la complessità delle cose: può farlo in modo evidente a livello testuale, facendo sì che il lettore si misuri con l’alterità del testo e del mondo rappresentato; oppure può farlo di nascosto, ed è forse lì che si annida la complessità maggiore. Ci sono traduzioni che appiattiscono la differenza, addomesticano il diverso, e se il risultato è un testo di semplice comprensione per il pubblico di arrivo, tanto più è complesso il ragionamento sui motivi di un simile livellamento. Dalla complessità, in traduzione, non si può scappare. Men che meno quando lavori con lingue che hanno come minimo quattro casi, una passione sfrenata per i nessi consonantici e che, se proprio non possono fermarti con formidabili ostacoli, almeno si divertono a declinarli per rendere ogni frase un po’ più avventurosa. Dev’essere stata sempre la ricerca della via meno ovvia e più accidentata, oltre a quella fascinazione per il suono, a portarmi al tedesco. E poi era la lingua di un Altrove poco lontano, che nonostante suonasse diversissima era appena oltre il confine della mia regione, anzi era anche al suo interno, e mi appariva esotica e al tempo stesso familiare. Se alle medie al massimo ascoltavo i Tokyo Hotel, o i novantanove palloncini di Nena propinati a generazioni di studenti come l’apice della musica tedesca dell’ultimo secolo, al liceo ho scoperto i classici e più tardi ho cominciato a esplorare la letteratura contemporanea. A quel punto è scattata la scintilla definitiva, mi sono abituato a vedere il tedesco come la lingua in cui rifugiarmi a leggere, e da lì alla traduzione letteraria il salto è stato breve.

Per Bottega Errante Edizioni hai tradotto Gli innamorati di piazza Oberdan (2024) di Christian Klinger ed Eravamo come fratelli (2024) di Daniel Schulz, due libri che fanno entrambi i conti con la dittatura nazista e la sua eredità. In questi due romanzi come ti sei occupato del rapporto tra lingua e nazionalismo? Nel tuo lavoro ti sei imbattuto in forme dialettiche del tedesco, come hai cercato di restituirle stilisticamente nel testo?

Ancor più che del rapporto tra lingua e nazionalismo, direi del rapporto tra lingua e potere, e tra lingua e violenza, un tema che a mio avviso è di scottante attualità. Negli ultimi anni ci siamo abituati, non solo in Italia, ma un po’ ovunque nel mondo, a una politica che parla in modo diverso rispetto al passato: si è diffusa l’idea che i politici, per stare dalla parte della gente, debbano parlarne la lingua – pescando soprattutto dai registri più bassi; siamo sempre più portati a considerare la volgarità, la rozza aggressività, l’insulto come strumenti accettabili del discorso politico, e pensare che si tratti di una semplice evoluzione priva di conseguenze, a mio avviso, significa ignorare segnali allarmanti. In questo senso, i due romanzi che ho tradotto ci mettono in guardia: il fatto di usare un certo tipo di linguaggio per parlare di certi argomenti non è una scelta puramente stilistica, a maggior ragione se a parlare è chi detiene il potere. Se una lingua violenta non lascia gli stessi sulla pelle dell’aggressione fisica, gli squarci che può aprire non sono però meno dolorosi, oltre al fatto che contribuisce a creare un contesto favorevole all’esplosione di una violenza non più solo verbale, così come un linguaggio discriminatorio giustifica, rafforza e incoraggia la discriminazione. C’è poi il tema del potere che parla una lingua incomprensibile (sia perché non è la sua lingua madre, sia perché sceglie un registro e di conseguenza un lessico inaccessibile) a chi vi è soggetto, e lo fa con il deliberato intento di servirsene come strumento oppressivo, o veicolo di esclusione.

L’ultimo libro che hai tradotto è In Slovenia di Aleš Šteger, una sorta di viaggio sentimentale arricchito di aneddoti e digressioni. Com’è cambiato l’atteggiamento alla traduzione di questo terzo libro rispetto ai due precedenti?

Lavorare sul libro di Šteger mi ha entusiasmato perché si tratta di un testo dalle molte facce: ricchissimo di informazioni di carattere geografico, storico, sociale, economico, presentate però nella lingua della letteratura, un labirinto di citazioni, aneddoti personali, rimandi all’arte, alla musica, alla cultura popolare, in un linguaggio che a tratti si fa addirittura poetico, e al tempo stesso venato di costante, bonaria ironia – insomma, una dichiarazione d’amore al proprio Paese che però non gli risparmia critiche, qua e là anche sferzanti. Avendo a che fare con un materiale come questo, ho dovuto per prima cosa fare molte ricerche, in modo da assicurarmi che tutti i riferimenti fossero resi correttamente. Quando si traducono descrizioni di luoghi, oggetti e persone reali, poi, bisogna prestare attenzione non solo a rendere nel testo di arrivo l’esatto significato del testo di partenza, ma soprattutto a non ottenere risultati fuorvianti per il lettore (che le palačinke, per esempio, non si trasformino in pancakes). Un altro aspetto di cui tenere conto è che, se è vero che il libro di Šteger è stato pensato per un pubblico straniero, e quindi già nell’originale tedesco è molto trasparente per quanto riguarda realia sloveni ed ex jugoslavi, è altrettanto vero che il pubblico italiano è diverso da quello tedesco, così come i rapporti tra la realtà italiana e quella slovena sono diversi da quelli che intercorrono tra la Slovenia e il mondo germanofono. Per questo, in fase di traduzione e poi di revisione si è resa necessaria un’attenzione particolare a certi piccoli “aggiustamenti” culturali per offrire ai lettori la stessa esperienza letteraria e informativa garantita al pubblico dall’originale.

Per Bottega Errane Edizioni, un’intervista di Kathrine Duriatti

FEDERICO SCARPIN (1998) Si è formato alla Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Trieste, e successivamente all’Università degli Studi di Udine dove si è specializzato in traduzione dal tedesco e dalle lingue serba, croata, bosniaca e montenegrina. Ha tradotto le drammaturgie di Jimi Lend e di Borna Vujčić, testi vincitori dell’edizione 2022 del festival Words Beyond – Translating Borders. Per Bottega Errante Edizioni ha tradutto anche Eravamo come fratelli di Daniel Schulz e In Slovenia di Aleš Šteger.