A giugno si fugge su Isola!

6 Giugno 2024

Capire gli Europei: il calcio dell’est Europa raccontato da Gianni Galleri

12 Giugno 2024Una città che cambia: trasformazioni, prospettive, sfide da Belgrado alla Serbia

Un incontro a Trieste con la giornalista Marina Lalović e il ricercatore Marco Siragusa

Appuntamento sabato 15 giugno alla Lovat di Trieste

Sabato 15 giugno alle ore 18.00 presso la libreria Lovat di Trieste la giornalista Marina Lalović e il ricercatore Marco Siragusa dialogheranno su Una città che cambia: trasformazioni, prospettive, sfide da Belgrado alla Serbia.

Un incontro a cura dell’Associazione Meridiano 13 e Trieste Film Festival, in collaborazione con Bottega Errante Edizioni.

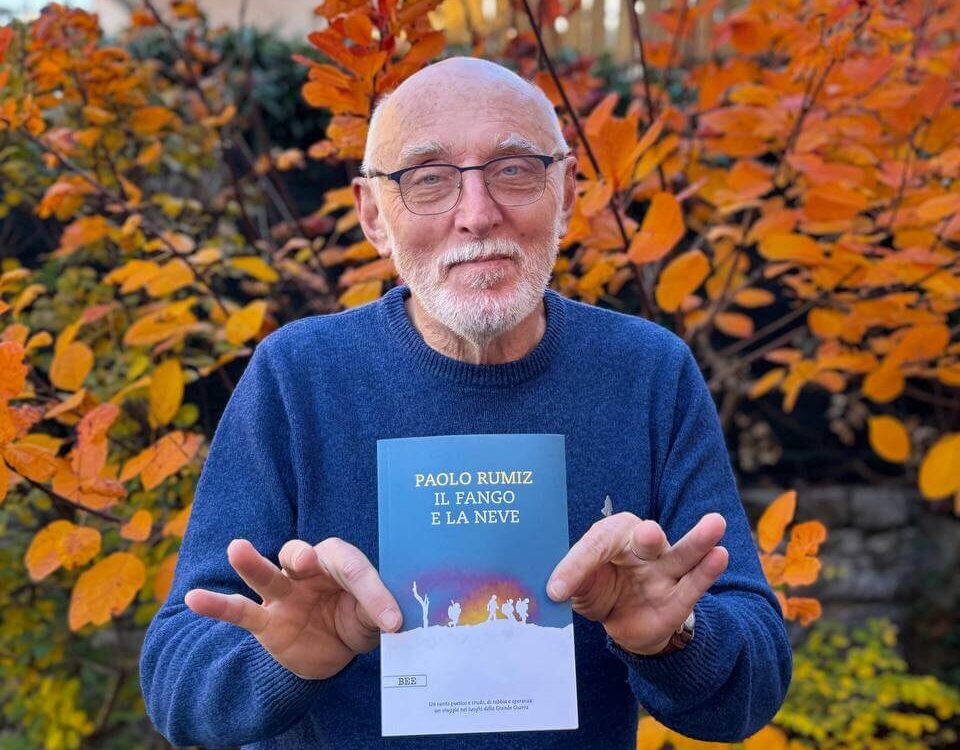

La città di Belgrado è in continua trasformazione. Dai tempi della Jugoslavia ad oggi, il suo panorama urbano ha subito profondi cambiamenti, plasmati da eventi storici, sociali ed economici. Nel suo libro “La cicala di Belgrado” (Bottega Errante Edizioni), Marina Lalović offre una vivida narrazione di queste trasformazioni, intrecciando storie personali con la memoria collettiva della capitale serba.

Nel volume “Capire i Balcani occidentali” (Bottega Errante Edizioni), invece, gli autori, tra cui Marco Siragusa, affrontano le diverse questioni che determinano l’attualità in Serbia come nelle altre repubbliche balcaniche: dalla memoria storica all’economia, dall’ambientalismo alle migrazioni, i temi centrali che interessano i Balcani di oggi trovano nella Belgrado di Marina Lalović una loro concretizzazione.

Insieme, Lalović e Siragusa esploreranno i cambiamenti del passato, valuteranno la situazione attuale e discuteranno le sfide e le opportunità che Belgrado e, più in generale, la Serbia si troveranno ad affrontare nel futuro, proponendo uno sguardo d’insieme macroregionale che ha molto da raccontare anche a Trieste e all’Italia.

Introduce l’incontro Martina Napolitano, docente dell’università di Trieste, curatrice della collana di saggistica di Bottega Errante e presidentessa dell’associazione Meridiano 13.

Martina Napolitano, presidente dell’associazione Meridiano 13, evidenzia come negli ultimi anni, anche grazie alla spinta del crescente turismo nell’area balcanica e alla maggiore copertura delle notizie sui media, «l’interesse per i Balcani sia cresciuto notevolmente. Fino a un decennio fa chi si occupava di quest’area sapeva di avere un bacino di potenziali interlocutori molto limitato in Italia. Solo nella nostra regione, per questioni geografiche e storiche, la situazione poteva dirsi differente. Oggigiorno non è più così e l’idea che sta alla base di un volume come “Capire i Balcani occidentali” (così come del successivo Capire i Balcani orientali) era proprio quella di accompagnare chi solo adesso scopre l’area mettendo a disposizione un agile manuale di approfondimento delle questioni storiche, politiche, economiche, ambientali e anche linguistico-culturali. Certamente si tratta di una regione in rapido mutamento, segnata da forte spopolamento e da dinamiche politiche spesso poco trasparenti e democratiche; dunque, l’intento del volume non era tanto fotografare un momento, quanto provare a costruire un quadro di riferimento il più possibile “privo di data di scadenza”. Lo stesso si può dire del libro di Marina Lalović “La cicala di Belgrado” che benché con un taglio diverso, deliberatamente personale, offre alcuni spunti di riflessione a partire dal microcosmo della capitale serba, che altro non è se non lo specchio di tante delle dinamiche che si ritrovano poi nella regione».

“Certamente si tratta di una regione in rapido mutamento, segnata da forte spopolamento e da dinamiche politiche spesso poco trasparenti e democratiche”. Martina Napolitano

Marco Siragusa, ci spiega che cosa significa studiare oggi i Balcani e il perché di questo incontro a due voci: «per noi che ci confiniamo e che li vediamo dalle nostre coste adriatiche, studiare i Balcani significa fare i conti con una regione che troppo spesso è stata dimenticata dopo le vicende belliche degli anni Novanta. Significa rapportarsi a una zona grigia dell’Europa, a metà strada tra una integrazione europea riuscita (almeno formalmente e solo per Slovenia e Croazia) e una transizione ancora non del tutto compiuta (per gli altri paesi). La regione è cambiata molto in questi ultimi decenni anche se alcuni elementi della storia recente continuano a influenzare ancora il presente e lo faranno nel futuro prossimo. Penso alle spinte nazionaliste, mai del tutto sopite, alla reticenza a cercare una piena cooperazione regionale o ancora a una riconciliazione mai veramente voluta dalle élite politiche. Dall’altro lato importanti elementi di modernità e novità attraversano i Balcani, basti pensare al ruolo sempre più evidente e forte di attori internazionali come la Turchia e la Cina e, quindi, il “ritorno” di un significativo interesse sulla regione a livello internazionale. La Serbia in questo è il paese capofila: alleata storica della Russia, sempre più legata a Pechino, in ottimi rapporti anche con la Turchia e i paesi del Golfo. E proprio in questo contesto si inserisce l’idea di legare in un unico evento aspetti storici e tendenze attuali.

“Studiare i Balcani significa fare i conti con una regione che troppo spesso è stata dimenticata dopo le vicende belliche degli anni Novanta. Significa rapportarsi a una zona grigia dell’Europa, a metà strada tra una integrazione europea riuscita (almeno formalmente e solo per Slovenia e Croazia) e una transizione ancora non del tutto compiuta.” Marco Siragusa

Ne “La cicala di Belgrado” Marina Lalović racconta le evoluzioni sociali e urbane di Belgrado, oggi al centro di una vera e propria rivoluzione urbanistica guidata da grandi gruppi imprenditoriali del Golfo e di altri paesi. Un intero quartiere, che potremmo definire di “lusso”, è nato dalle ceneri di Savamala, vecchia area di pescatori, mentre presto la città dovrebbe attrezzarsi di una moderna metropolitana (con il coinvolgimento di un’azienda francese). E tanti altri progetti sono già previsti dal piano Belgrado 2030. L’obiettivo di questo incontro con Marina Lalović, giornalista di primo piano, è cercare di legare tutti questi aspetti in una discussione che dia spazio anche a una belgradese doc ma anche a una professionista capace di analizzare quello che accade in città e nel paese in generale.

Capire i Balcani occidentali

Sempre più spesso meta preferita dai turisti nella stagione estiva, i Balcani occidentali restano oggi uno spazio europeo per molti versi sconosciuto. I più ne ricordano le tragedie delle guerre degli anni Novanta, ma nei trent’anni ormai trascorsi dal loro scoppio nel 1991 poche volte questi paesi sono balzati nuovamente agli onori delle cronache. Gli autori di questo volume (ricercatori e giornalisti che da anni si occupano della penisola balcanica) provano dunque a tracciare una panoramica ricca e aggiornata delle caratteristiche e dei fenomeni (economia, ambiente, rotta balcanica, identità, memoria storica, cultura, gastronomia) che hanno caratterizzato (e continuano a farlo) Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia del Nord e Albania a partire dal 1995, l’anno in cui gli accordi di Dayton posero fine al conflitto di disgregazione della Repubblica socialista federale di Jugoslavia.

La cicala di Belgrado

I quartieri più veri, quelli dove frequentare le kafane (osterie) dove perdere intere giornate a parlare di politica e fratellanza, il Danubio e la Sava, le vene d’acqua che attraversano Belgrado e la trasformano in una città di mare anche se il mare non c’è. Un viaggio a piedi e in bicicletta con la sua amica d’infanzia è lo spunto per riscoprire la propria città, lasciata nel 2000, poco prima della caduta di Milošević. La musica, il cibo, le piazze, le vie che attraversano la capitale, i bombardamenti NATO, gli anni Novanta, i personaggi incrociati e conosciuti: Lalović ci svela l’anima di Belgrado più profonda e inedita con gli occhi di chi ha lasciato la propria città e la guarda con lucidità e malinconia, con razionalità e affetto allo stesso tempo.